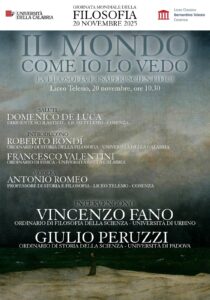

Nella giornata Nazionale della Filosofia il Liceo Telesio di Cosenza ha ospitato un prestigioso convegno dal titolo: “Il Mondo, Come Io Lo Volevo. La Filosofia e i Saperi Scientifici” a cui hanno preso parte Studenti delle classi quinte e ospiti d’eccezione che hanno esplorato il legame storico e contemporaneo tra queste aree del sapere, sottolineando come la scienza non possa prescindere dalle domande fondamentali della speculazione filosofica.

Ad aprire l’evento, portando i saluti istituzionali, è stato il dirigente del Liceo Telesio, Domenico De Luca: “Il titolo di questo convegno racchiude perfettamente l’essenza dell’educazione classica e moderna: non accettare passivamente la realtà, ma interrogarla, analizzarla e ricostruirla attraverso la ragione. Il Liceo Telesio, forte della sua tradizione umanistica e scientifica, deve essere il luogo in cui i nostri studenti, le future classi dirigenti, imparano a superare la finta divisione tra i due saperi.”

L’incontro è stato introdotto da due illustri docenti universitari: Roberto Bondì, ordinario di Storia della Filosofia all’Università della Calabria, e Francesco Valentini, ordinario di Fisica della stessa università. A moderare il dibattito è stato Antonio Romeo, coordinatore del Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo.

Il dibattito è stato inaugurato dall’intervento di Vincenzo Fano, ordinario di Filosofia della Scienza all’Università di Urbino, che ha evidenziato come le due materie, strettamente collegate nella storia (basti pensare ad Aristotele o Newton), si siano separate negli ultimi due secoli.

Un esempio lampante in cui la fisica necessita della filosofia è la Meccanica Quantistica (MQ). “La filosofia classica, da Aristotele a Newton, ha studiato la sostanza, la grande scoperta del ‘900, associata in particolare a Niels Bohr e ripresa da pensatori come Carlo Rovelli nel suo libro Helgoland, suggerisce che il mondo sia fatto di oggetti valutati in maniera relazionale. Il dialogo tra fisica e filosofia si estende anche al concetto di tempo. Con l’introduzione della Relatività da parte di Albert Einstein nel 1905, la fisica ha offerto alla filosofia un concetto cruciale. La teoria della Relatività dimostra che la simultaneità non è un concetto assoluto. Due eventi che sono “presenti” per un osservatore non lo saranno necessariamente per un altro in movimento. La difficoltà di estendere il concetto di “presente” al di là della propria realtà immediata solleva la domanda filosofica fondamentale: il tempo che passa è reale o è un’illusione?” Fano ha concluso definendo fisica e filosofia come “due facce della stessa medaglia”.

Successivamente, è intervenuto il professor Peruzzi, ordinario di Storia della Scienza, che ha ricondotto le radici dell’indagine all’anno 1687, data che segna la nascita della scienza moderna con i Principia Mathematica di Isaac Newton.

“L’abbandono del sistema tolemaico per la centralità del sole e l’affermazione della matematica come linguaggio comune hanno segnato un cambiamento profondo- Peruzzi ha spiegato che- la meccanica classica non è una teoria universale, bensì una teoria approssimata che funziona solo con oggetti non troppo piccoli e non troppo veloci. Le scoperte moderne (spettroscopia, elettromagnetismo) hanno evidenziato che la sua validità è limitata, mentre la Relatività Generale resta la più profonda teoria della gravitazione dopo Newton”. Citando Richard Feynman, Peruzzi ha ribadito la complessità intrinseca e la profonda semplicità della natura.

Il professor Francesco Valentini, cui è spettato introdurre l’incontro, ha affrontato quelle che, dal punto di vista della fisica, vengono definite domande “mal poste”, come “Cosa c’era prima del Big Bang?”.

“La risposta della fisica è che lo spazio e il tempo sono nati con il Big Bang (avvenuto circa 14 miliardi di anni fa). Di conseguenza, il concetto di “prima” non esiste in termini fisici. Questa posizione è sorprendentemente in linea con le Confessioni di Sant’Agostino: “non in tempore sed cum tempore mundus creatus fuit” (il mondo non fu creato nel tempo, ma con il tempo)”.

Il convegno si è chiuso con il fondamentale problema della scienza moderna: la conciliazione tra la Meccanica Quantistica (approccio probabilistico) e la Relatività Generale. Questa ricerca della “Teoria del Tutto” è l’essenza stessa della fisica contemporanea.

Il professore ha lasciato agli studenti l’augurio più prezioso: avere sempre la curiosità di farsi domande inutili, poiché è da esse che spesso nascono le più grandi scoperte e intuizioni.

L’incontro non è stato solo un convegno, ma la celebrazione della curiosità che anima ogni vera ricerca, sia essa di fronte ai testi di Platone o alle equazioni di Einstein.

B,Marchio Ufficio Stampa

0